片付けても片付けても家族がすぐ散らかす問題(お片づけのステップ編)

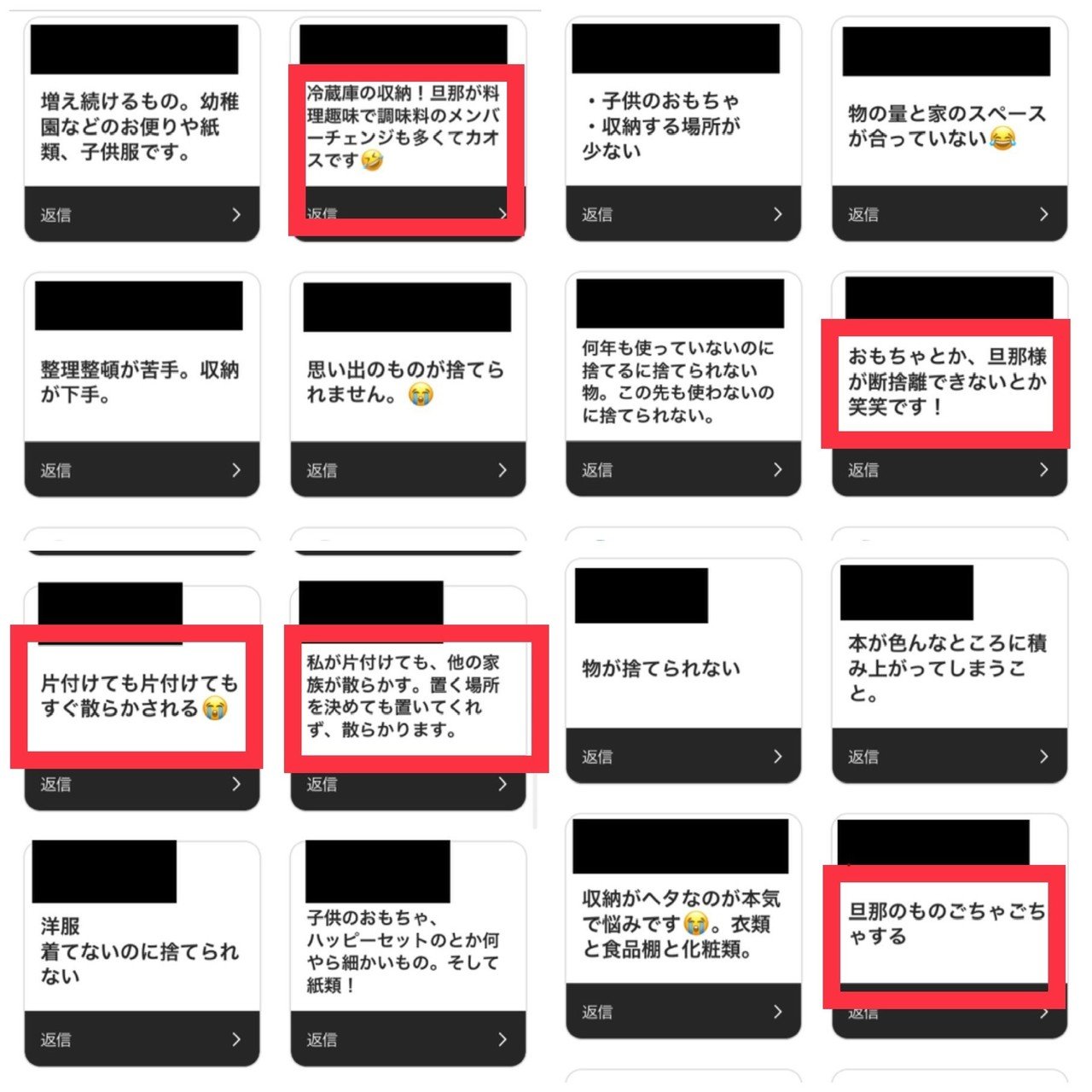

Instagramで質問してみました。

「おうちのおかたづけ。いちばんのお悩み何ですか?」

アンケート結果を元に、お悩みBEST3について考察する参加型コラム。

最初のお題は「片付けても片付けても家族がすぐ散らかす問題」!

「家族(主にご主人)が片付けてくれない!」

って、思ったことありますか?私は…あります!

なんとかしよう!と考えた時、「伝え方を工夫する」「収納の仕組みを変える」など、思いつく解決方法はいくつかあると思います。試してみたけど、うまくいかなかった、という方へ。

お片づけのステップ

1、現状、問題の確認

2、目的を考える

3、グループ分け

4、収納

今回から数回にわたって、このお片づけのステップに沿って考察していきます。

架空の奥様ナオコさん(私が今読んでるのが山崎ナオコーラさんの本だから)を主人公に、この問題について考えてみたいと思います。

ステップを順番に踏んで、ひとつひとつ考えていくと、もしかしたら今まで見えていなかったことが見えてくるかもしれません。

「片付けて!」と言う人と言われる人

先ほど、私も「家族が片付けてくれない!」と思ってました、って書いたんですが、正直私、家族をイライラさせる側の立場の方が長かったんです。

小さい頃から「また出しっぱなし!」「床に物を置かない!」「なんてだらしないんだ」両親にずっと言われてきました。

一人暮らしを始める18歳まで、毎日言われても変わらなかった(もっと言うと、一人暮らしは本当の汚部屋時代の幕開けでしたが、その話はまた改めて)。

だから、失礼ですが私がもし、悩める奥様のご主人だったら、毎日頑張って「片付けて」って伝え続けられても、少なくとも30年ちかく、その状態は変わらないんです。言葉通り、死ぬまでそのままの可能性も高いです。

そして困ったことに「片付けて!」という言葉の周りに漂うニュアンスには、人格を否定する言葉を連想しがちなんです。

「だらしない」「そんな簡単なこともできないの?」「だめな人」

言う側はもちろんそんなつもりなんてなくて、快適な生活のために言ってるのに、相手を不愉快な気持ちにさせずに「片付けて」を伝えるのって、難しい。

そもそも、片付けることは正しいことであって、間違ってるし迷惑かけてるのは片付けない側なのに、ひとり頑張って消耗するのは片付ける側。

「片付けて!」と言う側は、なんとも納得いかない。理不尽。

言う側も言われる側も、どちらも経験した私が思うに、同じ家の中でも、言う側と言われる側は違う景色が見えてます。

言う人と言われる人は、それぞれどんな景色が見えているのか?次回、お片づけのステップ①現状確認をしてみたいと思います。

ちなみに

▼▼▼お悩みアンケートへの回答の一部▼▼

悩みは人それぞれなんだけど、共通することがきっとあると思います。

今後も皆様からのお悩みをテーマに書く「参加型コラム」をメインに発信する予定です。コラムで取り上げてほしいお悩みがありましたら、InstagramのDMから常時募集中です♪(必ず記事にできるとは限りません。ご了承ください。)

Instagram

コラムはnoteで連載中です▷▷▷こちらから!

【カウンタースペース】お片づけサポート例

お悩み

ご依頼くださったのは、30代のママ。ご家族は、ご主人と2人のお子さん(小学生・幼稚園)。ご自宅の一部を店舗として使用している一戸建てにお住まいです。

特にママが気になるのは、リビング横にあるキッチンに並行したカウンターゾーン。お子さんの学習用具から、パパやママの日用品、趣味のもの、書類…ありとあらゆるジャンルのものがここに集結。「あれはどこ?」が日常茶飯事に。

before

間取りを見せて頂いたところ、確かに!ここに置きたくなっちゃいますよね!と思いました。店舗スペースも生活感を抑えてうまく利用されているのですが、リビングに収納棚等もないので、どうしてもカウンター周辺にモノが集合してしまいがち。私だってそうしたくなります!使うモノはいつもいる場所の近くにあった方が便利だもん。

とはいえ、カウンタースペースは有限。その上家族は4人。無限にモノを置くのことはできないし、日々探し物ばかりなのは困るので、カウンタースペースに置くものを選んでいきます。

after

初めはペン1本ずつ、ゴム1つずつから、一緒に出して分けて、使っているかどうか判断しました。それを繰り返していくうち、判断も速くなって、どんどん片付いていきました!

何があるかわからない→どこに何があるか、一目でわかるように。

その後

帰宅したご主人もびっくり、喜んでくださったとの事。この日身につけた整理のやり方で、子供服や食器類なども整理して、スッキリした暮らしができているそうです♪

少人数制お片づけ講座

活動を始めてすぐの頃からやっている少人数制のお片づけ講座。講座内容をまとめてみました。

・お片づけの基本講座

・本交換会×お片づけ講座(小学生編)

・本交換会×お片づけ講座(大人編)

・クローゼットお片づけ講座

・ママのためのお片づけ講座

受講者様の声

・めちゃくちゃ居心地良かった!少人数だから人見知りにも優しいし、あのアットホームな感じがすごく癒されました。喋りやすかったです!

・受講後、早く実践したい!と思ったので、気持ちが冷めないうちに、小さな場所からやってみました!

・あやさんは本来持ってるほんわかさがあって相談しやすいし、絶対に否定はしないから、アドバイスも聞き入れやすい♡それに、笑いも含んでたり言葉をよく知ってるから「そう!それそれ!」ってなりました。時間経つのがあっとゆうまでビックリした!

・ただ一般論のような感じだと、ネットにも書いてあったりするけど、そこにアドバイザーの人柄とか生活とか性格とかのエッセンスを足してお話ししてもらうと、一気に現実味帯びてイメージしやすくなりました!

・私はこういう人で、おうちはこうで、だからこんなふうに実践してますっていう実例をお話しして下さり、とてもわかりやすかった。

・子どもの片付けに対する意識も変わったようでよかったと思います♪

・新学期が始まる前になんとか家の中を整えたいと思いながらも、どこから手をつけてよいやら…という感じだったのですが、やる気が出ました!

・メルカリなど、手放すと決めた物たちの活用の仕方なども聞けてよかったです。

・モノに対する考え方から変えていくというところが勉強になりました。

・まずモノを置くスペースを決め、置ける分しか持たない、という考え方はとてもよいと思いました!

・お片付けについて、子どもはもちろん、親にもとても分かりやすくて良かったです!

・モノを大切にするとはどういうことか?使ってこそ、だよなぁと心底思いました。

・早速帰ってから、多過ぎるよね〜〜って思っていたスプーンとフォーク、そして菜箸を思い切って処分しました。少しずつですが、これからも頑張って物と向き合っていきます。

リクエスト開催も可能です!

【衣類整理】お片づけサポート例

お悩み

カラフルでフェミニンなお洋服が大好きな女性から「服が多すぎる!なんとかして〜!」とのご依頼。小学生2人のママでもあります。

ママのお洋服は、収納場所が2部屋+廊下に置かれたタンスの計3カ所に分かれていました。なんとなく着る頻度で分けていたんですが、どこに何があるかイマイチ把握できていないという状況でした。

着たい服を探さず取り出せるようになること、1か所に収めること。そしてママは転職されたばかりだったので、新しい生活スタイルに合った服だけを残したい!とのことでした。

手放した服たち

ひたすら一緒に分けて分けて、大きな袋12個分もの服を手放すことに。1着1着、いい思い出もそうでない思い出もあって、それにきちんと向き合うママに感動する時間でした。だからこそ、「1人じゃ絶対できなかった…」という呟きが、とっても嬉しかったです。

お子さんの服も整理

ママの服も収納されていた廊下のタンスは、お子さんの服も一緒にしまってありました。(実はタンス周辺にも服が…タンスの上とか特に、ついつい置きたくなっちゃいますよね!)せっかくなので、お子さんの服も整理することに。

基本的には、お子さんのものはお子さん自身で整理することをお勧めしています。特に小学生以上であれば好みやこだわり、ありますよね!今回は、サイズアウトしたもの、ダメージのあるものなどを手放しました。

after

タンスはほぼ2人のお子さん専用に。ママの服は、奥の部屋1カ所にまとまりました。タンスにはラベリングして、お子さんたちが自分で身支度できるようにしました。

その後

ママの服は凝ったデザインも多く、収納は「畳む」より「掛ける」を中心にすることをお勧めしてたので、ハンガーラックを置いてお洋服選びを楽しんでいらっしゃるそうです。辛かった過去の思い出も一緒に捨てられた気分!と喜んで頂けました♪

【子供服】お片づけサポート例

お悩み

子供部屋が物置状態になっているとご相談くださったのは、2人のお子さんのママ。サイズアウトした服やお下がりで頂いた服が、クローゼットやタンスに収まりきらず部屋を占領してしまっていました。

before

実は私も、服やタオルの布類を手放すのが一番苦手なので、気持ちがよくわかります!よっぽど目立つシミが付いていたり、穴があいていたりしない限り、捨てるの抵抗あります。お下がりとはいえ、頂いた服は手放しにくいし…

でも服は、着るために作られたもの!ただ持っているだけじゃもったいない!子供部屋も、せっかくかわいく作ってあるのにもったいない!服もお部屋も活用できるようにします。

after

片付け前はたくさんの服に埋もれて辿り着けなかった、部屋の奥にあるタンス。今着るものやこれから着る予定のあるものは、このタンスに収納しました。着る予定のないものは、状態の良くないものは捨て、まだ着られるものは売って、必要な方の元へ。

物置感が払拭されて、これから使うのが楽しみなお部屋になりました!

その後

子供部屋はクローゼットの中も収納を見直して、より使いやすくなったそうです。整理のやり方をお子さんたちに伝えて、一緒に絵本の見直しをしたところ、本棚もスッキリ片付いたとの事でした♪

本交換day

【本交換day】の主催をしています。

本交換dayとは

ご自宅にある読み飽きた本を、会場にあるお好きな本と交換できるイベントです。

①読み飽きた本を持って、会場へ行く

②会場にある本どれでも好きなものを選びます

③持ってきた本と選んだ本を交換して帰ります

おすすめ本を聞いても良し、

ひとりもくもくと好きな本を選んでも良し、

お子さんとご一緒であれば、ママの本を絵本に交換しても良し!

お片付けのお悩みもお気軽にお話しください。

会場にある本の中には、私がInstagramで紹介した本もあります◎

☟こんな方に☟

・1in1out(1つモノを増やす時には1つモノを手放す)を体験して、モノの持ち方を見直すきっかけに

・読書好きだよ、という方は新たな本の出会いに

・普段本は読まないよ、という方は読書のきっかけ作りに

【参加無料・申込不要】

コロナが終息したら、また開催したいと思っています!

FM秋田 Lunch Time Steps 「教えて先生」

FM秋田 Lunch Time Steps 「教えて先生」のコーナーにゲスト出演させて頂いています。

これまでお話させて頂いたテーマ

・クローゼットの整理収納について

・めんどくさいが口癖の整理収納アドバイザーが実践している3つの習慣

・めんどくさいが口癖の整理収納アドバイザーが手放して楽になったものBEST3

などなど。

ナビゲーターは保泉久人さんです。出演情報はHP・Instagram・Facebookにてお知らせします!

ママファミさん「整理収納座談会」

秋田の子育て情報誌 ママファミ さん企画で、子育て真っ最中のママたちと「整理収納座談会」をさせて頂きました。

「おもちゃの収納ってどうしてる?」

「お祝いでもらったモノを捨てられないけど、どうしたら良い?」

「整理収納アドバイザーのリビングってどうなっているの?」

私も、整理収納アドバイザーとはいえ子育ての悩みは尽きません!

「わかるわかるー!」の連続‼︎

まだまだ話足りない!楽しい時間になりました♪

ママたちの気持ちも、少しでもすっきりしてくれてたら嬉しいな〜!

クルールさん「ママ’sカレッジ」

ママのためのフリーマガジン、クルールさん主催のママ’sカレッジの講師を務めさせて頂きました。

「片づけられる子どもに」。

ママならみんなそう思うけど、実は「片づけ」の意味は「モノを元あった場所に戻す」だけじゃないんです。

そして「片づけ」はいろんな心を育みます。

「モノを大切にする心」

「自分で選ぶ力」

「協調性、思いやり」。

具体的なお悩みの解決方法と、片づけの力をお伝えしました。

アンケートで

「進むべき方向が見えた」

「話しやすい先生で、片づけてみようという気持ちになれた」

などなど、前向きなコメントをたくさん頂きました!

ひかり幼稚園さま「ひかりの子ひろば」講演

秋田市泉にある、ひかり幼稚園さん。

毎月第3水曜日に、園解放に加え、無料でママ達に向けて「ひかりの子ひろば」という学びの場を設けています。

毎月様々なテーマで講師の方がお話されていて、食育や運動、マザーズコーチング等、興味深いお話を聞くことができます。

※コロナの影響により、2020年度の「ひかりの子ひろば」は中止となっております。

毎月様々なテーマで講師の方がお話されてるのですが、僭越ながら私も、お話させて頂く機会を頂戴しました。

2019年度は2回お話させて頂きました。

テーマ1「自分で片付けられる子供にするには」

子供が使いやすい収納方法とか、おすすめの収納用品とか、動線とか、そういう話はたくさんSNSやテレビ、本や雑誌で見られるし、せっかくなので私にしかできない話を!と思い、私の実体験や、お片付けに伺った先での実例を、ノンフィクションでお話しました。

テーマ2「おもちゃが増え続けない工夫」。

おもちゃって、なんのためにあるんだろう?

お片付けって、なにをすることだろう?

そんな問いかけから始まって、お片付けのステップ、我が家のおもちゃ事情まで、盛りだくさんの内容でお話させて頂きました。

同世代のママからお子さんがもう大きくなった方まで、共感のお声を頂き、本当にありがたい時間でした。